JenaKultur.

Eigenbetrieb der Stadt Jena

Knebelstraße 10

07743 Jena

Projektmanagement / Denkmal- und Kunstförderung

Evelyn Halm

Tel. +49 3641 49-8037

Fax +49 3641 49-8005

evelyn.halm@jena.de

Untere Denkmalschutzbehörde Jena

Elke Zimmermann

Matthias Rupp

Tel. +49 3641 49-5140

Fax +49 3641 49-5105

elke.zimmermann@jena.de

matthias.rupp@jena.de

Werkleitung

Friedrun Vollmer

Carsten Müller

Jana Gründig

2009 wurde ein beschränkter künstlerischer Wettbewerb für ein Denkmal zu folgendem Thema ausgelobt: "Zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der DDR zwischen 1945 und 1989".

Als Siegerentwurf wurde der Entwurf der Weimarer Künstlerin Sibylle Mania ausgewählt, der ein künstlerisch gestaltetes Denkmal zeigt. Es befindet sich auf einer Wiesenfläche an der Einmündung der Gerbergasse in die Saalbahnhofstraße in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Sitz der Kreisdienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit.

©JenaKultur, A. Hub

©JenaKultur, A. Hub

Umsetzung des Entwurfs

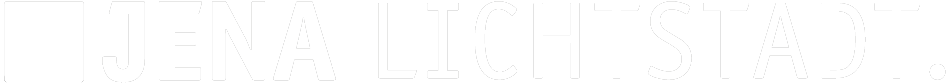

Umgesetzt wurde der Entwurf 2010 zusammen mit Martin Neubert als Installation mit mannshoch aufgestapelten, plastisch gestalteten Aktenbehältern aus gefärbtem Beton auf einer Grundplatte aus Cortenstahl.

Das Denkmal besteht aus folgenden Elementen:

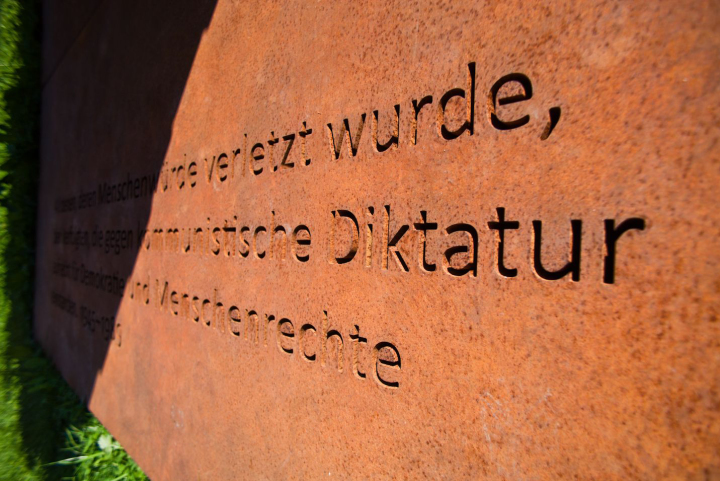

Widmung

Das Denkmal zeigt folgende Widmung: "All denen, deren Menschenwürde verletzt wurde, den Verfolgten, die gegen kommunistische Diktatur aufrecht für Demokratie und Menschenrechte einstanden. 1945 - 1989."

Die Einweihung des Denkmals erfolgte am 17.06.2010.

©Stadt Jena, J. Hauspurg

©Stadt Jena, J. Hauspurg

Gründe für den Wettbewerb

Der 20. Jahrestag der friedlichen Revolution von 1989 ist der Stadt Jena Anlass und gleichermaßen Bedürfnis für eine sachliche Aufarbeitung und konstruktive Auseinandersetzung mit der jüngeren Vergangenheit gewesen.

Denkmal als Teil des Erinnerungskonzeptes

Zu den vielfältigen Aktivitäten im Rahmen eines Erinnerungskonzeptes im Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit gehörte ein jenaspezifisches Denkmal. Es soll in würdiger und angemessener Weise, historisch prägnant, anschaulich und zeitgemäß an Unrechtserfahrungen und staatliche Repressionen, aber auch demokratisches Aufbegehren in unserer Stadt erinnern.

Einen flexiblen und anspruchsvollen Rahmen hierfür bot ein künstlerischer Wettbewerb. Die Stadt Jena entschied sich für eine beschränkte, anonym durchgeführte Auschreibung in 2 Stufen. Die Auswahl der Künstler erfolgte auf der Basis von Vorschlägen durch Nominatoren und durch die Stadtratsfraktionen.

Fünf Entwürfe in der zweiten Wettbewerbsrunde

Im Frühjahr 2009 wurden 14 nationale Künstler eingeladen, Ideenskizzen zu entwickeln. Eine unabhängige Fach- und Sachpreisjury wählte aus diesen im Juli 2009 fünf Entwürfe für die zweite Wettbewerbsrunde aus. Die ausgewählten Künstler wurden daraufhin zur Vorlage eines weiterentwickelten, detaillierten Realisierungsentwurfs mit anschaulichem Modell und Kostenschätzung aufgefordert. Die Jury erwählte im Oktober 2009 einstimmig einen Siegerentwurf, der vom Stadtrat im Dezember 2009 bestätigt wurde.

Die fünf nominierten Entwürfe wurden vom 19.11.2009 bis 17.01.2010 in einer Ausstellung in der Galerie des Stadtspeicher e. V., Markt 16, präsentiert.

Die Einweihung des Denkmals erfolgt am 17.06.2010.

©Sybille Mania

©Sybille Mania

Sibylle Mania – Fotografin und Bildhauerin

Martin Neubert – Bildhauer

©Stadt Jena, J. Hauspurg

©Stadt Jena, J. Hauspurg

Über die weiteren Absätze erhalten Sie Hintergrundinformationen zu den historischen Daten, die in das Denkmal Eingang gefunden haben. Die Beiträge sind entsprechend der Aufschriften auf der Installation betitelt und nach den Ereignissen chronologisch geordnet.

Die Texte wurden vom Historiker und Soziologen Dr. Dirk Moldt (Berlin) verfasst.

Aufgrund eines Befehls des sowjetischen Ministeriums des Innern (MWD) vom 26. Dezember 1946, insgesamt 27.500 Arbeitskräfte als Ersatz für arbeitsunfähig gewordene Kriegsgefangene in die Sowjetunion zu schicken, wurden in sämtlichen Speziallagern in Ostdeutschland arbeitsfähige Internierte gemustert. An die für den Transport Ausgewählten wurden Pelzmützen verteilt, weshalb die Transporte auch "Pelzmützentransporte" genannt wurden.

Aus dem Speziallager II Buchenwald waren es 1.086 Internierte, die am 8. Februar 1947 auf Transport nach Karaganda in Kasachstan geschickt wurden. Sie erwartete dort schwerste körperliche Arbeit. Untergebracht waren sie in Lagern bei karger Kost unter äußerst beengten und schlechten hygienischen Bedingungen. Viele wurden krank oder starben. Die meisten kehrten 1949/50 mit anderen entlassenen Kriegsgefangenen zurück.

Literatur:

Internet:

Das im August 1945 von der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald eingerichtete Speziallager II war eines von elf NKWD-Speziallagern in der Sowjetischen Besatzungszone. Offiziell sollten "aktive" Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher interniert und auf einen Prozess vorbereitet werden. Aber es wurden auch kleinere NS-Funktionäre, Mitläufer, Opfer von Denunziationen bzw. Verwechslungen und Kritiker der neuen politischen Verhältnisse eingesperrt.

Das Leben in den Lagern war aufgrund von Mängeln der hygienischen Verhältnisse, bei der Lebensmittel- und der medizinischen Versorgung sehr hart – aber nicht vergleichbar mit der Situation der Häftlinge vor der Befreiung des KZ Buchenwald im April 1945.

Das Lager wurde 1948 dem sowjetischen GULag-System der Straflager unterstellt.

Bis 1950 waren laut offiziellen Angaben 28.455 Menschen im Speziallager II inhaftiert, davon starben 7.113, die in anonymen Massengräbern beerdigt wurden.

Aus den aufgelösten Lagern übernahm die DDR insgesamt 10.500 Häftlinge, 3.442 wurden bis Ende Juli 1950 in den Waldheimer Prozessen verurteilt. Weil keine Informationen aus den Speziallagern nach außen drangen und Angehörige von Internierten über die Verhaftung nicht informiert wurden, aber auch, weil es verboten war, über die Lager zu sprechen, wurden sie "Schweigelager" genannt.

Literatur:

Internet:

Andere Schweigelager:

Zu den Verpflichtungen, die Deutschland als Verursacher des 2. Weltkriegs übernehmen musste, gehörten Reparationsleistungen. Vor allem im Osten Deutschlands wurden zahlreiche Industriebetriebe demontiert und in die Sowjetunion verbracht, wo sie die schwer angeschlagene sowjetische Wirtschaft unterstützen sollten. Weil vor Ort meistens die Spezialkräfte fehlten, die diese Maschinen einrichten konnten, wurden insgesamt 3.000 deutsche Ingenieure in der Regel gegen ihren Willen in die Sowjetunion verbracht.

Ähnlich wie bei Mitarbeiter:innen der Schott-Werke riefen in der Nacht vom 21. auf den 22. Oktober 1946 Soldaten und Offiziere der Roten Armee die Familien von 275 Zeiss-Spezialist:innen mit der Aufforderung heraus, alles Brauchbare für die nächsten 5 Jahre einzupacken. Mit kombinierten Güter- und Personenzügen wurden die Familien mit ihrem Mobiliar zu verschiedenen Industriestandorten bei Moskau, Leningrad, Kiew und Krasnogorsk gebracht, wo sie in Siedlungen oder größeren Gebäuden gemeinsam in Gruppen wohnten. Während die Männer tagsüber in die Betriebe gingen, oblag den Frauen die Versorgung der Familien. Obwohl es in der Anfangszeit gerade für Kinderreiche zu Mangelsituationen kam, wurden die deutschen Spezialist:innen gewöhnlich besser versorgt als Einheimische und verdienten die Männer mehr als ihre russischen Kollegen. Es war auch möglich, nach Beantragung und in Begleitung von Dolmetscher:innen eigene Veranstaltungen zu organisieren oder am Kulturleben in Städten teilzunehmen. Die Spezialist:innen teilten also nicht das Los der Kriegsgefangenen oder gar der politischen Häftlinge, die in Lagern kaserniert bei schlechter Versorgung leben mussten. Die Sorgen der Ungewissheit blieben dennoch bestehen, zumal bei Zuwiderhandlungen hohe Strafen angedroht wurden.

Die deutschen Ingenieur:innen leisteten einen wichtigen Beitrag für den Wiederaufbau in der sowjetischen Nachkriegsindustrie. In Kiew wurde von Zeiss-Mitarbeiter:innen die serienmäßige Produktion einer sowjetischen KONTAX-Kamera eingerichtet.

Zwischen August 1952 und November 1953 kehrten die Familien wieder zurück. In der monatelangen Zeit der "Quarantäne", in der die Spezialist:innen nicht mehr mit Arbeiten betraut waren, aber noch nicht nach Hause durften, entstanden Vorüberlegungen für die bis Ende 1954 entwickelte Optische Rechenmaschine "OPREMA", die im Juni 1955 offiziell in Betrieb genommen wurde.

Literatur:

Der Prozess gegen den ehemaligen Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (KSČ), Rudolf Slánský und weiteren 13 Angeklagten war einer der stalinistischen Schauprozesse, mit denen sowohl die kommunistischen Parteien der sozialistischen Sattelitenstaaten als auch ihre Einwohner:innen öffentlich diszipliniert wurden.

Stalin befürchtete, dass nach der Abwendung Jugoslawiens von Moskau auch andere Staaten folgen würden und bereitete ab 1948 mit dem Generalsekretär der ungarischen Kommunistischen Partei, Mátyás Rákosi, einen Schauprozess in Ungarn gegen Lázló Rajk wegen Spionage vor. Obwohl die Anschuldigungen konstruiert waren, gestand Rajk aus Loyalität zur Partei alles ein. Er wurde zusammen mit sieben hohen Parteifunktionären 1949 angeklagt und entgegen vorheriger Versprechungen mit drei von ihnen zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Eine wichtige Rolle in der Anklage spielte der zu einem amerikanischen Spion stilisierte Noel Field. Gegen Rudolf Slánský, der als kommunistischer Funktionär Kontakt zu ihm hatte, konnte aufgrund dieser Verbindung ebenfalls ein Prozess vorbereitet werden. Hierfür wurden von ehemaligen Mitstreitern falsche Geständnisse erpresst. Zunächst wies Slánský alle Vorwürfe ab, war aber nach Monaten der Haft und Folter gebrochen, dass er alles eingestand, was ihm unterstellt wurde. Er wurde im November 1952 mit weiteren zehn Funktionären wegen staatsfeindlicher Verschwörung zum Tode verurteilt und am 3. Dezember hingerichtet.

Kommunistische Parteifunktionäre nutzen diese Prozesse, um angenommene oder tatsächliche Rivalen auszuschalten. Eine besonders anrüchige Note erhielt der Slánský-Prozess durch den Umstand, dass die meisten der Verurteilten Juden waren. Dies wird als Beispiel für den in kommunistischen Funktionärskreisen bestehenden Antisemitismus angesehen.

Ähnliche Prozesse, die den Anspruch der stalinistischen Parteien auf bedingungslose Unterwerfung demonstrierten, fanden 1948/1949 in Albanien und in der DDR 1955 gegen Paul Merker sowie 1957 gegen Wolfgang Harich und Walter Janka statt.

Literatur:

Internet:

Als Beispiel für politische Justiz gilt der Versuch der SED, sich ein halbes Jahr nach Gründung der DDR in den Waldheimer Prozessen den Anschein eines antifaschistischen Staats zu geben. Vom 21. April bis zum 29. Juni 1950 wurden insgesamt 3.442 Personen, die aus den aufgelösten Speziallagern kamen, im Zuchthaus von Waldheim (Sachsen) vor ein Gericht gestellt, womit ein strafrechtlicher Schlussstrich unter die NS-Diktatur gezogen werden sollte.

In den Prozessen dauerten die Verhandlungen oft nur wenige Minuten, meist ohne Rechtsbeistand für die Angeklagten. Die Richter waren angewiesen, kein Strafurteil unter fünf Jahren zu verhängen und nur dann Ausnahmen zuzulassen, wenn eine Kommission aus Polizisten, Justizangestellten und Parteifunktionären zustimmte. Dies war bei 14 Angeklagten der Fall. Nur vier Angeklagte wurden freigesprochen, die meisten zu Haftstrafen zwischen 15 und 25 Jahren verurteilt, 31 zum Tode, von denen 24 hingerichtet wurden.

Nur in zehn Fällen, als Schauprozesse im Waldheimer Rathaus inszeniert, wurden die Ermittlungsmaterialien ausführlicher gewürdigt und damit versucht, den Anschein der Rechtsstaatlichkeit zu wahren.

Die strafrechtliche Grundstandards missachtende Prozessführung, verbunden mit vollkommen überzogenen und bereits festgelegten, politisch motivierten Urteilen waren weder gegenüber Schuldigen und Mitläufern der Nazi-Diktatur angemessen, noch verhalfen die ihren Opfern zu Gerechtigkeit.

Literatur:

Internet:

Widersprüchlich klingt, was bisher über die jungen Leute bekannt ist, die ein sowjetisches Militärtribunal am 23. März 1951 wegen antisowjetischer Propaganda zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilte. Nach sowjetischer Aktenlage hatten sie Beziehungen zu der in Westberlin wirkenden antikommunistischen Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU) unterhalten und sich von dort Literatur beschafft. In den entsprechenden Akten befindet sich jedoch kein Hinweis zu dieser Vorgeschichte. Am 3. Januar nahmen Jugendliche an einer Feier anlässlich des Geburtstages des Staatspräsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, im Volkshaus teil und ließen dort eine Stinkbombe platzen. Ein Gericht verurteilte die Jugendlichen zu mehrmonatigen Strafen, die von der sowjetischen Kontrollkommission als zu niedrig angesehen wurden. Deshalb erfolgte eine erneute Verurteilung vor dem Militärtribunal.

Ein Gnadengesuch von namhaften Vertretern des Jenaer Glaswerkes Schott & Gen. in Jena vom 3. November 1951 richtete sich an Wilhelm Pieck persönlich, der auf der Politbürositzung am 8. Januar 1952 feststellte, dass DDR-Sicherheitskräfte elf Jugendliche aus sowjetischer Verantwortung übernehmen würden. Am 2. Januar 1952 begnadigte die sowjetische Justiz die Jugendlichen und übergab sie den Behörden der DDR. Ein zusammen mit den Jugendlichen genannter 58 jähriger Paul Lehmann, dem Spionage unterstellt worden war, wurde im Januar 1954 entlassen.

Der Hauptmilitärstaatsanwalt der Russischen Föderation rehabilitierte alle Verurteilten am 17. Januar 1996.

Alfred Schiffer

Hanns Hofmeister

Eckehard Unger

Gregor Streich

Helmut Münster

Fritz Gutberlet

Klaus Bockhacker

Wilfried Fischer

Henning Thiele

Quellen:

Literatur:

Die Abriegelung der Sektorengrenze nach Westberlin am 13. August 1961 gilt als Tag des Mauerbaus, doch gab es bereits Jahre zuvor ein Grenzregime, das den freien Übergang in die Bundesrepublik verwehrte.

Am 5. Mai 1952 erging ein Befehl der Sowjetischen Kontrollkommission zur Einrichtung eines Grenzregimes an der 1.393 Kilometer langen Westgrenze der DDR. Am 27. Mai übernahm die DDR diese Anweisung in einer Polizeiverordnung.

Der Befehl wird einerseits als Folge des Scheiterns diplomatischer Bemühungen um die Verhinderung der militärischen und politischen Westeinbindung der Bundesrepublik gesehen. Am 10. März 1952, mitten in den Verhandlungen der Bundesrepublik um ihren Beitritt zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, machte Stalin in einer Note den Westmächten Vorschläge für die Vereinigung der deutschen Staaten zu einem einheitlichen neutralen Staat. Weil die Westmächte befürchteten, dass Stalin nur Zeit gewinnen wollte, war ihre Antwort abweisend.

Der eigentliche Grund der Abriegelung der Landesgrenze war jedoch, dass immer mehr Menschen aus der DDR über die Grüne Grenze flohen, seit Gründung der DDR waren es eine halbe Millionen.

Die vordere Grenzlinie bestand aus Drahtverhauen und Straßensperren, auf denen Schilder mit der Aufschrift: "Halt! Zonengrenze!" angebracht waren, sowie einem zehn Meter breiten, gerodeten und geharkten Streifen, der nur von Angehörigen der Grenzpolizei betreten werden durfte. Daran fügte sich ein 500 Meter breiter Streifen an. Alle in ihm lebenden Personen wurden namentlich erfasst. Fremden war der Zutritt nur durch Passierscheine gestattet. Bauliche Veränderungen konnten allein aufgrund von Sondergenehmigungen durch die Grenzorgane gestattet werden. In einem weiteren fünf Kilometer breiten Streifen wurde eine Sperrzone errichtet, die nur nach Vorzeigen des Personalausweises betreten werden durfte. Im Zuge der Errichtung dieses Grenzregimes kam es auch zur Zwangsumsiedlung von insgesamt 8.000 sogenannten politisch Unzuverlässigen, eine Maßnahme, die das MfS als "Aktion Ungeziefer" bezeichnete. Den Bahnhof Göschwitz bei Jena erreichte am 6. Juni 1952 ein Güterzug aus Sonneberg mit 548 Zwangsausgesiedelten.

Bis zum Bau der Mauer 1961 starben an der 1952 errichteten Grenze 160 Menschen.

Literatur:

Internet:

1953 befand sich die DDR in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Diese resultierte aus den Folgen der Kollektivierung der Landwirtschaft, einseitiger Investitionen in die Schwerindustrie und der überhöhten Steuern für private Händler und Kleingewerbetreibende. Aber auch die Auswirkungen von Enteignungen verschärften die Krise, die somit zu einem sehr großen Teil selbst verschuldet war. Hinzu kamen die politische Verfolgung Andersdenkender, die Gleichschaltung der Blockparteien sowie die Kampagnen gegen die Kirchen. Trotz der Unzufriedenheit der Menschen beschloss die SED am 14. Mai die Erhöhung der Arbeitsnormen sowie Preissteigerungen für Zucker und Marmelade, was die Stimmung noch mehr verschlechterte.

Aufgrund sowjetischen Drucks rief die SED am 11. Juni einen "Neuen Kurs" aus. Versprochen wurde, die Normerhöhungen und Preissteigerungen zurück zu nehmen. Enteignete Händler und Handwerker konnten die Rückgabe ihrer Betriebe beantragen.

Dennoch kam es an den Folgetagen immer wieder zu Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen. Nachdem ein hoher Funktionär der Staatsgewerkschaft am 16. Juni die Normerhöhungen verteidigte, legten Bauarbeiter in Berlin-Friedrichshain die Arbeit nieder und zogen zur Innenstadt. Tausende schlossen sich an.

Die Proteste entwickelten sich am 17. Juni zu einem landesweiten Aufstand. In über 500 Orten kam es zu Arbeitsniederlegungen und Kundgebungen. In vielen Städten wurden Gemeindevertretungen, SED-Büros, Polizeistationen und Gefängnisse besetzt, insgesamt wurden etwa 1.400 Häftlinge befreit. Die DDR-Sicherheitskräfte waren überfordert. Von den 217 Stadt- und Landkreisen befanden sich 167 im Ausnahmezustand. Die Zahl der Aufständischen wird auf 400.000 bis 1,5 Millionen geschätzt.

Ab 10:00 Uhr fuhren in Berlin und ab Mittag und Nachmittag in anderen Städten sowjetische Panzer auf und zerstreuten die Menschenmengen, mitunter unter Einsatz von Schusswaffen. Von 21:00 – 5:00 Uhr wurde über die gesamte DDR eine Ausgangssperre verhängt. Die SED sprach von einem "faschistischen Putsch" und ließ den Aufstand in bestellten Solidaritätsbekundungen verurteilen. In Schnellverfahren verhängten sowjetische Standgerichte über Aufständische die Todesstrafe, so auch gegen den 17jährigen Axel Schläger aus Apolda.

Auch Alfred Diener, der mit Walter Scheler und Herbert Bähnisch dem SED-Parteisekretär in der SED-Kreisleitung am Holzmarkt die Forderungen der Aufständischen übergeben hatte, wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. In Jena waren 20.000 Demonstranten zum Holzmarkt gezogen und hatten die Büros der SED und der kommunistischen Massenorganisationen des FDGB und der FDJ gestürmt – aber auch das Polizeirevier Am Steiger, wo die Inhaftierten freigelassen worden waren.

Insgesamt sollen in der DDR im Zusammenhang mit dem Aufstand 50 bis 125 Menschen ums Leben gekommen sein.

Weil neuere Forschungen ergaben, dass es nicht nur überwiegend Arbeiter:innen waren, die sich an den Protesten am 17. Juni beteiligt haben, sondern Bevölkerungsteile aus allen sozialen Schichten, spricht man auch von einem Volksaufstand.

Literatur:

Internet:

Alfred Diener wurde 1927 in Jena geboren. Nach der Volksschule lernte er den Beruf eines Schlossers. Er wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zunächst Volkspolizist, danach arbeitete er als Autoschlosser.

Am 17. Juni 1953 war auch er auf dem Holzmarkt dabei, wo sich gegen 10:00 Uhr etwa 20.000 Demonstrant:innen befanden. Zusammen mit Walter Scheler und Herbert Bähnisch, die beide von ihren Kollegen dazu beauftragt worden waren, ging Diener spontan zur SED-Kreisleitung mit, um dort die Forderungen der Demonstranten vorzutragen. Scheler und Bähnisch sahen Diener hier zum ersten Mal.

Am Nachmittag wurden die drei verhaftet und zunächst zur Kaserne Löbstedt gebracht, dort verhört und misshandelt. Am anderen Tag fuhr man sie nach Weimar, wo ein sowjetisches Militärtribunal Gericht über sie halten sollte. Alfred Diener forderte auf dem Weg dorthin seine Mitgefangenen auf, nichts auszusagen und stattdessen alles auf ihn zu schieben. Wahrscheinlich war ihm gar nicht bewusst, wie ernst die Lage war, denn während Scheler und Bähnisch zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurden, fällte das Gericht gegen ihn das Todesurteil, das kurz darauf vollstreckt wurde.

In der Absicht, die Bevölkerung von weiteren Protesthandlungen abzuschrecken, verkündeten Lautsprecherwagen und Plakate in Jena die Vollstreckung des Todesurteils.

Eine besondere Tragik bestand darin, dass Alfred Diener am 19. Juni die Mutter seines ein halbes Jahr alten Sohnes heiraten wollte und die Gäste bereits zur Feier geladen waren.

1993 wurde eine Straße in Jena nach Alfred Diener benannt und 1995 rehabilitierte ihn die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation vollständig. Im Hof des Weimarer Polizeireviers, wo Diener ermordet wurde, befindet sich heute eine Gedenktafel.

Literatur:

Internet:

Walter Scheler wurde 1923 in Sonneberg/Thüringen geboren. Er absolvierte eine kaufmännische Lehre und wurde 1940 als Marinesoldat eingezogen. Nach seiner Kriegsgefangenschaft trat er 1946 der SPD bei und wurde Volkspolizist, verließ aber 1949 die zwangsvereinigte SED und trat auch aus dem Polizeidienst aus.

Nach Einrichtung des Grenzregimes im Mai 1952 musste er mit Frau und Kind von Sonneberg nach Jena ziehen. Wie andere, die als politisch unzuverlässig galten, hatte er in der als "Aktion Ungeziefer" bezeichneten Zwangsumsiedlung seine im Grenzgebiet liegende Heimat verlassen müssen.

Als Angestellter der Deutschen Handelszentrale der DDR wurde er am 17. Juni 1953 von seinen Arbeitskollegen zum Sprecher gewählt, um ihre Forderungen in der SED-Kreisleitung auf dem Holzmarkt vorzutragen. Mit dabei waren auch Alfred Diener und Herbert Bähnisch, die wie er kurz danach verhaftet und von einem sowjetischen Gericht verurteilt wurden. Während Diener die Todesstrafe erhielt und unmittelbar danach hingerichtet wurde, wurden Scheler und Bähnisch zu 25 Jahre Zwangsarbeit verurteilt, wovon Alfred Scheler 7½ Jahre im Bautzener Zuchthaus verbringen musste. Seine Schweigeverpflichtung, die er bei der Haftentlassung unterschreiben musste, hat er nicht immer, aber "viel zu oft" – wie er selbst sagte, eingehalten. Nach 1990 setzte er sich für die Erinnerung an den 17. Juni 1953 und die Opfer der SED-Diktatur ein.

Am 15. November 1993 wurde er durch die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation rehabilitiert und 2002 mit der Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Jena geehrt, die ihn ein Jahr später zum Ehrenbürger ernannte.

Walter Scheler verstarb 2008. Seitdem lobt die Geschichtswerkstatt Jena alljährlich im Rahmen eines Schülerwettbewerbs einen Walter-Scheler-Preis im Gedenken an Widerstand, politische Verfolgung und die Toten der kommunistischen Diktatur in SBZ und DDR 1945 bis 1989 aus.

Literatur:

Internet:

Der Eisenberger Kreis war ein Bündnis von ca. 30 befreundeten Schüler:innen, Lehrlingen und Studierenden, das 1954 von Thomas Ammer, Joachim Marckstadt, Reinhard Spalke, Günter Schwarz, Ludwig und Wilhelm Ziehr sowie Johann Frömel bewusst als politisch arbeitende Gruppe gegründet wurde. Vorausgegangen war 1953 das erfolglose Bemühen des damaligen FDJ-Sekretärs Thomas Ammer, sich für Schüler:innen einzusetzen, die aufgrund ihrer Mitgliedschaft zur Jungen Gemeinde von der Oberschule relegiert worden waren.

Die Gruppe hatte keine Führungsebene und keine klar definierten Mitgliedschaften, sondern bestand aus Mitstreitenden, die freundschaftlich miteinander verbunden waren. Nicht alle kannten sich untereinander.

Mit einem Plakat und mit Flugblättern protestierte die Gruppe gegen die gefälschten Volkskammerwahlen im Oktober 1954. Es folgten weitere Flugblattaktionen und das Anbringen von politischen Parolen in der Öffentlichkeit. Im Januar 1956 setzten Mitglieder der Gruppe einen Schießstand der paramilitärischen Jugendorganisation Gesellschaft für Sport und Technik (GST) in Brand, um gegen die Wiederaufrüstung und die Militarisierung der Gesellschaft zu protestieren. Anlässlich der Aufstände in Polen und Ungarn 1956 beschrieben sie Güterwaggons mit antikommunistischen Parolen. Als sie Student:innen wurden, weiteten sie ihr Netzwerk auf andere Städte aus und beschafften u.a. Literatur aus Westberlin.

Der Staatssicherheit gelang es 1957, konspirativ in die Gruppe einzudringen. Im Februar 1958 wurde Thomas Ammer festgenommen, weitere 24 Festnahmen folgten, fünf weitere Mitglieder entgingen ihrer drohenden Verhaftung durch die Flucht nach Westberlin. Insgesamt wurden 24 Urteile mit einem Strafmaß von Insgesamt 114 Jahren Haft gefällt. Wegen Staatsverrat wurden Thomas Ammer zu 15 und Johann Frömel zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt.

Literatur:

Internet:

1936 wurde im Norden des Ural-Gebirges, nördlich des Polarkreises an der Grenze zu Asien, das Arbeitslager Workuta in der Nähe einer gleichnamigen Stadt eingerichtet. Sie war erst in den 1930er Jahren entstanden. Das Lager gehörte zum System der GULags, der Lager für politische Häftlinge vieler Nationen, beherbergte aber auch Kriegsgefangene, die Zwangsarbeit im Kohlebergbau oder auf Holzplätzen leisten mussten. Insgesamt waren hier um die zwei Millionen Menschen inhaftiert. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren sehr schlecht, viele Inhaftierte starben. Nach dem Tod Stalins begann man damit, die Gefangenen in ihre Heimat zurück zu schicken. Dennoch kam es im Sommer 1953 zu einem Streik, an dem sich 5.000 Häftlinge beteiligt haben sollen. Dieser wurde blutig niedergeschlagen.

1955 kehrten die letzten etwa 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurück. Dies erfolgte nicht aufgrund der guten Beziehungen der DDR-Führung zur Sowjetunion, sondern nach dem Besuch Konrad Adenauers, der als Repräsentant der Bundesrepublik zu einem offiziellen Staatsbesuch in Moskau weilte.

Wie die meisten GULags wurde auch das Lager von Workuta 1956 aufgelöst.

Literatur:

Internet:

Am 30. November 1956 fand der Physikerball an der Universität Jena statt. Wie jedes Jahr bereiteten die Studenten auch ein Musik- und Kabarettprogramm vor.

Der SED hatte dieses Jahr eine Reihe von erheblichen Problemen bereitet. Mit seiner Geheimrede auf dem XX. Parteitag der KPDSU am 25. Februar rief Chruschtschow von der SED völlig unerwartet die Entstalinisierung aus. Die SED-Führung tat sich schwer, ihre Politik des abgöttisch verehrten Josef Stalin zu ändern und geriet dadurch in eine Glaubwürdigkeitskrise. Die Aufstände in Ungarn und Polen untergruben das Ansehen der kommunistischen Parteien auch international. Viele Menschen schöpften Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung und wurden nach der Verschleppung der Reformen in Polen, der Niederschlagung des ungarischen Aufstands auch durch die starre Haltung der SED-Führung enttäuscht.

Das drückte sich auch in der Gestaltung des Physikerballs an der Friedrich-Schiller-Universität am 30. November 1956 aus. Die Kabarettszenen, die während des Physiker-Balls in der Mensa am Philosophenweg vor 400 Zuschauern gespielt wurden, waren gespickt mit politischen Anspielungen. Eine Leine, mit der ein Hund auf die Bühne geführt wurde, bezeichnete ein Spieler als Freundschaftsband. Mit genau diesem Begriff beschrieb die SED die Beziehung zwischen der DDR und der Sowjetunion. Der abgerichtete Hund warf einen Zettel in eine Wahlurne – was als Anspielung auf die Kommunalwahlen zu verstehen war, die am 10. Oktober 1956 stattgefunden hatten. Die Parole „Freiheit für DDR-Bürger!“, die von der SED für inhaftierte DDR-Bürger in der Bundesrepublik ausgegeben wurde, bekam wegen ihrer Doppeldeutigkeit eine für die SED unerwünschte Bedeutung.

Der Physikerabend schlug hohe Wellen im SED-Parteiapparat. Parteifunktionäre der Universität hatten das Programm mit angesehen und nicht eingegriffen, sondern applaudiert. Zahlreiche Berichte, Distanzierungen, Loyalitätsbekundungen folgten. Nachdem die Forderung erhoben worden war, die verantwortlichen Studenten von der Universität zu relegieren, stellten sich auch Professoren an die Seite der Organisatoren des Balls. Zwar wurden Studenten des Chemikerballs wegen einer weniger anstößigen Spielszene gemaßregelt, aber die Physiker nicht. In dieser Situation verzichtete die SED auf Konsequenzen. Ein Zeitzeuge bezeichnet dies als Geburtsstunde solidarischer Zivilcourage.

Ein juristisches Nachspiel hatte der Physikerball in den Prozessen u.a. gegen die Mitglieder des Eisenberger Kreises 1958, in denen Studenten auch unter Hinweis auf ihre Mitwirkung an diesem Ball verurteilt wurden.

Literatur:

Internet:

Durch den XX. Parteitag der KPDSU und durch die im Mai 1956 eingeleitete Entstalinisierung erhielten die reformorientierten Kommunisten in Ungarn gegenüber den Stalinisten Aufwind. Geistige Zentren der Reformbewegung waren die Petöfi-Literaturklubs, in denen auch über gesellschaftliche Fragen debattiert wurde. Einer studentischen Solidaritätskundgebung in Budapest für die Reformbewegung des Polnischen Oktobers am 23. Oktober schlossen sich zahlreiche Bürger an. Als aus dem Rundfunkgebäude auf die Demonstranten geschossen wurde, stürmte die Menge das Gebäude. Am Abend versammelten sich 200.000 Menschen vor dem Parlament und forderten freie Wahlen, Pressefreiheit und die Rückkehr des entmachteten Reformkommunisten Imre Nagy. Am nächsten Tag weitete sich der Aufstand auf andere Städte aus.

Eine der ersten Amtshandlungen Imre Nagys war die Auflösung des verhassten Geheimdienstes. Danach erfolgten die Gründung einer Mehrparteien-Regierung, der „Ungarischen Revolutionären Arbeiter- und Bauernregierung“, die Aufhebung der Pressezensur und Verhandlungen mit der Roten Armee über einen Truppenabzug. Als Ungarn sich für neutral erklärte und aus dem Militärbündnis des Ostblocks, den Warschauer Vertrag austrat, besetzte die Rote Armee am 4. November Ungarn und setzte den Mauskautreuen János Kádár als Ministerpräsident ein. Bei den bis zum 15. November andauernden Kämpfen kamen 2.500 Ungarn uns Leben und nach offiziellen Angaben 720 sowjetische Soldaten. Trotz des Versprechens der Straffreiheit, das der neue Ministerpräsident Imre Nagy gegeben hatte, wurde dieser zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Der ungarische Volksaufstand wurde auch in der DDR von Reformwilligen aufmerksam und voller Hoffnungen beobachtet. In Berlin solidarisierten sich Studenten der Humboldt-Universität mit dem ungarischen Volk. Die SED-Führung um Ulbricht setzte allen Reformbemühungen jedoch schnell ein Ende. Im November wurden Wolfgang Harich und im Dezember Walter Janka verhaftet, über beide wurden hohe Haftstrafen verhängt.

Auch in Jena gab es Reaktionen auf den Aufstand in Ungarn. Der Festsaal der Mensa im Philosophenweg, in dem am 30. November 1956 der Physikerball stattfand, war in den ungarischen Nationalfarben ausgeschmückt worden. Auch in der Kabarettveranstaltung des Balls spielten die Darsteller auf die Niederschlagung des Aufstands an. Ein reformsozialistischer Kreis, der 1956 in Jena um Günter Zehm entstanden war, wurde von der Geheimpolizei zerschlagen. Zehm wurde 1957 verhaftet und zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt.

Literatur:

Internet:

Walter Janka wurde 1914 in Chemnitz geboren, besuchte die Volksschule und wurde Schriftsetzer. Aufgrund seiner politischen Tätigkeit wurde er 1933 von der Gestapo verhaftet, saß anderthalb Jahre im Zuchthaus Bautzen und einige Monate im KZ Sachsenburg. Er kämpfte im Spanienkrieg bei den Internationalen Brigaden, wurde dort verletzt und gelangte auf Umwegen ins Exil nach Mexiko.

1947 kehrte er in die DDR zurück. Seit 1950 war er stellvertretender Geschäftsführer und ab 1952 Leiter des renommierten Aufbau-Verlags in Berlin. Er gilt als unorthodoxer Marxist, der gern diskutierte und das Leben liebte und war auch Teilnehmer an einem Gesprächskreis, den Wolfgang Harich aus Philosophen, Ökonomen und Redakteuren gebildet hatte und in dem über gesellschaftliche Fragen und Veränderungen in der Partei debattierte wurde. Das Politbüro der SED beschloss am 27. November 1956, die Mitglieder dieses Kreises verhaften zu lassen. Unter seinen zahlreichen Kontakten zu in- und ausländischen Intellektuellen zählte Janka auch den Ungarn Georg Lukács, der mit Gleichgesinnten im Sonntagskreis notwendige Reformen in der sozialistischen Gesellschaft diskutierte. Jankas Versuch, Lukács nach der Zerschlagung des ungarischen Volksaufstands beizustehen, nutzte das MfS aus, um für die Anklage eine internationale Verschwörung zu konstruieren. Janka wurde am 6. Dezember 1956 wegen "konterrevolutionärer Verschwörung" verhaftet. Er wehrt sich gegen die Vorwürfe und blieb standhaft, so dass er im Schauprozess vom 23. bis 26. Juni 1957 "nur" als Hintermann und Teilnehmer einer "konterrevolutionären Gruppe" und wegen "Boykotthetze" zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt wurde. Schockiert nahm Janka zur Kenntnis, dass sich Wolfgang Harich in Ergebenheit zur SED für seine Haftstrafe bedankte und dass seine vermeintlichen Freunde Johannes R. Becher, Anna Seghers, Helene Weigel und andere, die als Prozessbeobachter geladen waren, nicht protestieren und auch keinen Blickkontakt zu ihm aufnahmen.

Nach internationalen Protesten wurde er im Dezember 1960 wieder entlassen, lebte zurückgezogen und beteiligte sich an Filmprojekten.

Janka kehrte erst 1989 ins Licht der Öffentlichkeit zurück, indem er das Manuskript seiner Erinnerungen „Schwierigkeiten mit der Wahrheit“ in einer Lesung vorstellte. Das Buch wurde zu einem großen Erfolg und trug in den Nachwendemonaten maßgeblich dazu bei, das MfS und die SED zu entmystifizieren. 1990 rehabilitierte ihn das Oberste Gericht der DDR. 1994 starb er in Kleinmachnow, wo er seit seiner Haftentlassung gelebt hat.

Literatur:

Internet:

Einsam in der Zelle,

Mauern ringsum -

warum?

Vergittert das Fenster,

Verriegelt die Tür –

wofür?

Damit die Elbe durch ganz Deutschland fließt,

niemals ein Bruder den Bruder erschießt,

damit die Wahrheit im Lande verkündet,

Ost und West in Einigkeit sich findet.

Für Freiheit und Recht,

dort und hier,

darum und dafür!

(erdacht in Stasihaft Juni 1958)

Der 1927 geborene Diplom-Historiker Werner Nöckel setzte sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs, an dem er seit 1944 als Freiwilliger teilgenommen hatte, intensiv mit der faschistischen Diktatur auseinander. Er arbeitete als Bahntechniker und wurde als Student für Geschichte an der Friedrich-Schiller-Universität auch Mitglied der SED-Leitung in der Grundorganisation des Historischen Instituts.

Wie seine Kommilitonen verband er mit der beginnenden Entstalinisierung nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 die Hoffnung auf eine Demokratisierung des Sozialismus. So unterstütze er die Initiative seiner drei Kommilitonen Werner Fritsch, Wolfgang Hoffmann und Harald Lange, die – auch mit Blick auf die ungarische Reformbewegung im Herbst 1956 – in einem 10-Punkte-Programm für mehr Demokratie und für eine politische Öffnung in FDJ und SED eintraten. Zu einer Gruppe kritischer Geisteswissenschaftler gehörte auch der Assistent am Philosophischen Institut Günter Zehm, der als Bloch-Schüler für Meinungsfreiheit eintrat.

Nach der Niederschlagung des Aufstands in Ungarn setzte in der DDR eine Welle der Repressionen ein. Zehm wurde 1957 aus der SED ausgeschlossen, von der Universität entlassen und trotz des persönlichen Einsatzes von Enst Bloch verhaftet und zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt, von denen er drei absaß.

Nöckel, der von Bekannten im Westen mit Publikationen versorgt wurde, die in der DDR nicht erscheinen durften, informierte seine Freunde und Kommilitonen über die Hintergründe des Prozesses gegen Wolfgang Harich oder über die Entmachtung der als reformfreudig geltenden Gruppe von SED-Funktionären um Ernst Wollweber, Karl Schirdewan und Fred Oelßner.

Ab Januar 1958 wurde Nöckel vom MfS überwacht, am 21. Mai verhaftet und wegen „schwerer staatsfeindlicher Hetze und Propaganda“ zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Im Gegensatz zu anderen politischen Verfahren, wie das gegen Zehm, wurde über Nöckel in der Presse nichts verlautet. Werner Nöckel wurde 1960 entlassen und arbeitete danach wieder bei der Reichsbahn als Bahntechniker.

Literatur:

Baldur Haase wurde 1939 im Riesengebirge geboren, wuchs in Saalfeld auf und erlernte den Beruf eines Buchdruckers. Seine Brieffreundschaften mit Partnern in aller Welt fielen schon 1957 der Geheimpolizei auf. Weil er nicht ahnte, dass seine gesamte Korrespondenz in den Westen kontrolliert wurde, schrieb er seinen Briefpartnern freimütig, was er dachte. Mit achtzehn lernte er einen Gleichaltrigen aus dem Westen Deutschlands kennen, der ihm das antistalinistische Buch "1984" von George Orwell zusandte. Das MfS leitete das Buch an Baldur Haase weiter und stellte ihm damit eine Falle. Weil er es an andere verlieh und auch per Post Gedanken über die Ähnlichkeiten der im Roman beschriebenen Gesellschaft mit den realsozialistischen Verhältnissen äußerte, wurde er am 13. Januar 1959 verhaftet und zwei Monate danach wegen "staatsgefährdender Hetze" und "Sammlung von Nachrichten" zu drei Jahren und drei Monaten Zuchthaus verurteilt. Bis 1961 saß er die Strafe in Waldheim ab. Obwohl er sich danach unauffällig verhielt, blieb er bis zum Ende der SED-Herrschaft unter Kontrolle des MfS. 1991 ist Baldur Haase rehabilitiert worden.

Literatur:

Internet:

Klaus-Peter Hertzsch wurde 1930 in Jena geboren, wuchs in Eisenach auf, studierte in Jena Theologie und wurde hier 1959 Studentenpfarrer der Evangelischen Studentengemeinde. Die Stundentengemeinden waren angesichts des in gesellschaftswissenschaftlichen Fragen einseitigen Lehrangebots an DDR-Universitäten eine wertvolle Ergänzung für Suchende. Theologisch orientierte systematische Lehrarbeit wurde dadurch ermöglicht, dass die Semester in Jena unter bestimmte Kapitel, wie Römerbrief, Johannes oder Hiob gestellt wurden. In der Studentengemeinde wurden aber auch weltliche Fragen angesprochen, wie Wehrdienstverweigerung oder die eigene Stellung in der sozialistischen Gesellschaft. Solche Gesprächsangebote wurden gern auch von konfessionell nicht gebundenen Studierenden angenommen, wie z.B. eine Veranstaltung über die westdeutsche Schriftstellervereinigung "Gruppe 47", die auch von zahlreichen Student:innen der Germanistik besucht wurde.

Hertzsch lag aber auch daran, den Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen unter den angehenden Theologen zu stärken. So errichtete er zusammen mit Studierenden das Gemeindeheim Tautenburg und ging mit ihnen gemeinsam mit einem Kabarett-Programm auf Tournee.

Diese beliebte und erfolgreiche Arbeit von Hertzsch wurde von der SED beargwöhnt. Mitarbeitende der Geheimpolizei berichteten über Veranstaltungen, versuchten Misstrauen zu schüren und Konflikte in die Studentengemeinde zu tragen. Hertzsch reagierte darauf, indem er Studierende, die sich ihm gegenüber vertraulich äußerten, dass sie für den SED-Geheimdienst arbeiteten, dabei half, sich zu dekonspirieren. Auch sprach er die Tatsache offen an, dass Student:innen der MfS-Mitarbeit verdächtigt wurden – ohne Namen zu nennen. Er mahnte einen sachlichen Dialog untereinander an, was er als „verantwortlich reden“ bezeichnete. Seine Intention war: „Wir lassen uns von der Stasi nicht die Gespräche verderben.“ Damit entzog er dem auf Geheimniskrämerei und Misstrauen bauenden MfS weitgehend den Boden.

Als Hertzsch 1966 Leiter der Geschäftsstelle der Evangelischen Studentengemeinden der DDR wurde, hatte er die Grundlagen für eine solide Arbeit der ESG Jena gelegt, deren Studentinnen und Studenten bis 1989 mit ihrer kritischen Grundhaltung einen hohen Stellenwert im gesellschaftlichen Leben der Universität und auch der Stadt gewonnen hatten. Klaus-Peter Hertzsch war von 1968 – 1995 Professor für Praktische Theologie an der Friedrich-Schiller-Universität und blieb der Stadt Jena somit über Jahrzehnte weiter verbunden. Er starb 2015.

Literatur:

Internet:

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen!“, rief Walter Ulbricht noch am 15. Juni 1961 auf einer Pressekonferenz in Berlin (DDR) aus. Als aber am 11. August eine Tagung der Generalsekretäre der Zentralkomitees der kommunistischen Parteien die Erwartung äußerte, Vorbereitungen zur Abriegelung der offenen Grenze nach Westberlin zu treffen, zögerte er keinen Augenblick. Die Grenze im Westen der DDR zur Bundesrepublik war bereits seit 1952 geschlossen. Das einzig verbliebene Schlupfloch war die offene Grenze nach Westberlin, über die seit 1952 mehr als zwei Millionen Menschen in die Bundesrepublik geflohen waren. Seit 1949 hatten insgesamt 2,691 Millionen die Flucht ergriffen, unter ihnen 3.371 Ärzte, 1.329 Zahnärzte, 291 Tierärzte, 960 Apotheker, 132 Richter und Staatsanwälte, 679 Rechtsanwälte und Notare, 752 Hochschullehrer, 16.724 Lehrer und 17.082 Ingenieure und Techniker.

Offiziell wurde die Mauer als Antifaschistischer Schutzwall bezeichnet, der angeblich errichtet werden musste, um sich vor einem Angriff aus dem Westen zu schützen. So lautete der entsprechende DDR-Ministerratsbeschlusses am 12. August: „Zur Unterbindung der feindlichen Tätigkeit der revanchistischen und militaristischen Kräfte Westdeutschlands und Westberlins wird eine solche Kontrolle an den Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Grenze zu den Westsektoren von Groß-Berlin eingeführt, wie sie an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist."

Doch waren die Sperranlagen so ausgerichtet, wie auf den ersten Blick erkennbar war, dass sie eine Überquerung von der Ostseite her verhinderten. Die Mauer war der einzig reale Schutz, den die DDR hatte, denn sie hinderte die Menschen daran, das Land zu verlassen. Politisch-moralisch destabilisierte sie das SED-Regime dauerhaft, denn in ihr zeigte sich dessen Unfähigkeit, eine menschenfreundliche Politik zu betreiben.

An der Grenze wurde scharf geschossen. Selbstschutzanlagen töteten Flüchtende oder verletzten sie schwer. Jeder Fluchtversuch, der in der DDR registriert wurde, führte zu harten Strafen, auch die Vorbereitung war strafbar sowie das nicht gemeldete Wissen von einem Fluchtplan. Die Grenze kostete über tausend Menschen das Leben, um Berlin waren mindestens 136 Todesopfer zu beklagen.

Trotz mehrfachem Ausbau der Grenzen nach Westberlin und zur Bundesrepublik gelangen immer wieder spektakuläre Fluchten durch Tunnel, über Gewässer und den Luftweg oder durch Übergänge, insgesamt waren es 5.075.

Literatur:

Internet:

Walter Brednow wurde 1896 geboren, studierte Medizin, habilitierte sich 1930 in Göttingen und wurde 1939 Chefarzt in Cottbus. Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierte er sich dort für den Wiederaufbau des Gesundheitswesens. 1947 wurde er ordentlicher Professor für Innere Medizin an der Universität Jena und Leiter der Klinik. Er galt als ein "bürgerlicher" Professor, einer der dem Aufbau der sozialistischen Gesellschaft skeptisch gegenüberstand und daher von der SED als unzuverlässig angesehen wurde. Dagegen war sein Ruf als Arzt sehr gut. Er verstand es, als Klinikleiter das Heft gegenüber der Universitätsleitung souverän in der Hand zu behalten und scheute sich auch nicht, die Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) zu kritisieren, die als SED-Kaderschule eingerichtet worden war.

Brednow, der ursprünglich Germanist werden wollte, sich aber aufgrund seiner Erlebnisse im Ersten Weltkrieg für den Beruf des Arztes entschieden hatte, war auch philosophisch und literarisch gebildet. In seinem Vortrag „Der Kranke und seine Krankheit“, den er 1960 und 1961 hielt und der 1961 auch publiziert worden war, durchstreifte er ein Grenzgebiet zwischen Philosophie und Medizin. Anhand ausgewählter Zitate von Schriftstellern, Musikern und Philosophen legte er dar, dass es dem Kranken aufgrund der Erkenntnis der Unmittelbarkeit seiner Krankheit gelingen kann, neue Möglichkeiten zu erkennen, Hoffnung zu schöpfen und Kräfte zu mobilisieren.

Die SED-Parteileitung der Universität sah eine Möglichkeit, Brednow zu disziplinieren und beschloss im Januar 1962, dessen Einfluss, wie auch den anderer an der Universität wirkender „bürgerlicher“ Professoren einzuschränken. Es wurde festgelegt, dass der Direktor des Instituts für Philosophie, Georg Mende, die Kampagne gegen ihn durch einen Beitrag in der Universitätszeitung eröffnen sollte.

Zu diesem Zweck griff Mende die Tatsache auf, dass Brednow in seinem Vortrag den in der Bundesrepublik lebenden Philosophen Alfred Weber zitiert hatte. Mende stilisierte diesen zu einem „antikommunistischen Elitentheoretiker“ und „NATO-Philosophen“ – obwohl Weber 1954 von der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) in der Bundesrepublik für die Wahl zum Bundespräsidenten vorgeschlagen worden war – und warf Brednow vor, mit dessen Theorie von den unterschiedlichen Menschentypen gegen die sozialistische Gesellschaft zu polemisieren.

Weisungsgemäß kritisierten danach auch andere SED-hörige Wissenschaftler den Vortrag. Ein gegenteiliger Beitrag, der die Vorwürfe ad absurdum führte, wurde nicht gedruckt. Entgegen der Erwartung der SED enthielten sich die Studierenden der Diskussion. Unmittelbare disziplinarische Schritte gegen Brednow, wie dessen sofortige Emeritierung, scheute die SED aus Furcht, dass die politische Kampagne zu durchschaubar sei, doch konnte Brednows Emeritierung im Januar 1963 durchgesetzt werden. Seinen Wunschnachfolger lehnte die Universitätsleitung ab. Er starb 1976.

Literatur:

Der Jenaer Dieter Fürneisen versuchte am 24. November 1963 über die Grenze bei Gräfenthal zu fliehen und wurde dabei von Minen getötet. Es war bekannt, dass Fürneisen zu Vater und Schwester in die Bundesrepublik ziehen wollte, doch hatte er niemand in seinen konkreten Fluchtplan eingeweiht.

Dieter Fürneisen war wegen seines musikalischen Talents sehr beliebt. Als Ringer brachte er es zum Jugendmeister in Jena und zu einer Olympia-Nominierung. Drei Tage nach seinem Tod wurde seiner Mutter und Schwester ein versiegelter Sarg mit der Anweisung ausgehändigt, diesen einzuäschern. Durch ihre schnelle Reaktion gelang es der Mutter, viele Sportlerkolleg:innen über Fürneisens Tod zu informieren, die zahlreich zur Trauerfeier erschienen.

Internet:

In seiner Vorlesungsreihe „Naturwissenschaftliche Aspekte philosophischer Probleme“, die Robert Havemann als Professor für Physikalische Chemie an der Berliner Humboldt-Universität im Wintersemester 1963/64 hielt, forderte er dazu auf, die marxistische Dialektik nur noch als erkenntnistheoretisches Instrument anzuwenden und nicht mehr als ein einengendes Dogma, das die Realität nur ungenau erfasste. Viele folgten den Vorträgen mit Spannung, denn diese Gedanken öffentlich zu äußern, war ungewöhnlich. Nachdem Havemann das Manuskript unter dem Titel „Dialektik ohne Dogma“ zusammen mit einem DDR-kritischen Interview beim Rowolt-Verlag Hamburg veröffentlicht hatte, wurde seine Berufung zum Professor zurückgezogen und er entlassen. Bereits Ende August 1963 war Havemann wegen öffentlicher Parteikritik aus der SED-Leitung der Universität ausgeschlossen worden. Bis dahin hatte er in der DDR eine mustergültige Funktionärslaufbahn absolviert.

1910 in München geboren, studierte Havemann in München und Berlin Chemie und promovierte 1935. Er beteiligte sich an der Arbeit der linken sozialdemokratischen Widerstandsgruppe „Neu Beginnen“. Später wirkte Havemann in der Gruppe „Europäische Union“, die sich für ein vereinigtes, linkes Europa einsetzte. 1943 wurde er verhaftet und zusammen mit 13 anderen Angeklagten zum Tode verurteilt. Aufgrund seiner kriegswichtigen Forschungen wurde die Vollstreckung jedoch aufgeschoben.

Nach dem Krieg war er zunächst in Westberlin tätig. Seine Arbeit an dem im amerikanischen Sektor gelegenen Kaiser-Wilhelm-Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem endete 1950 durch seine fristlose Entlassung. Havemann war seit 1949 für den ostdeutschen Kulturbund Mitglied des Deutschen Volkskongresses, dem Vorläufer der DDR-Volkskammer und polemisierte gegen die amerikanische Wasserstoffbombe. Die Berliner Humboldt-Universität, die in Ostberlin lag, übertrug ihm daraufhin die Leitung des Instituts für Physikalische Chemie. Havemann trat 1951 der SED bei und unterstützt ihre Politik, so beispielsweise die Kampagne gegen die Jungen Gemeinden und christliche Studenten.

Ermutigt durch die 1956 – wenn auch zögerlich beginnende – Entstalinisierung in der Sowjetunion, bezog er zunehmend kritische Positionen gegenüber der SED-Politik. In seinen Leipziger Vorträgen bezeichnete er 1962 das ideologische Korsett, in das Parteifunktionäre das philosophische Denken einpassten, als ein Grundproblem der Zeit. 1964 legte das MfS einen Aktenvorgang gegen Havemann an.

Nach Entlassung als Professor und Ausschluss aus der Akademie der Wissenschaften 1964/65 versuchte er, seine Ideen über Westmedien zu verbreiten und knüpfte Verbindungen zu kritischen Künstlern, wie Jürgen Fuchs und Wolf Biermann. Als er 1976 gegen dessen Ausweisung protestierte, wurde er bis 1979 mit Hausarrest belegt. Ungeachtet dessen gelang es ihm aber, sich in öffentliche Diskussionen einzubringen. 1982 veröffentlichte er gemeinsam mit Pfarrer Reiner Eppelmann den „Berliner Appell“, einen von der Friedensbewegung in Ost und West viel beachteten Abrüstungsaufruf. Am 9. April 1982 starb Havemann in Grünheide. Nach Öffnung der Stasi-Archive wurde auch seine jahrelange Tätigkeit für den KGB und das MfS bekannt. Robert Havemanns Leben wird wegen seines jahrelangen Engagements für ein freies Leben in einer freien Gesellschaft und wegen seiner Versuche, eigene Fehler einzugestehen und zu korrigieren, auch von Opfern der SED-Diktatur geehrt.

Literatur:

Internet:

Die Gründung des Rüstzeitheims Braunsdorf/Dittrichshütte im Jahr 1957 hängt mit der Ernennung Walter Schillings zum Pfarrer in der Gemeinde und gleichzeitig zum Jugendpfarrer im Kirchenkreis zusammen. Ab 1959 begann Schilling in einem Nebengebäude des Gemeindehauses ein Jugendheim einzurichten. Zunächst war es noch eine eher klassische Jugendarbeit, aber schon mit neuen Formen kombiniert. 1968 wandte sich eine Clique langhaariger Jugendlicher, die am Bahnhof Saalfeld ihren Treffpunkt hatte und oft Ärger mit der Polizei bekam, an Schilling und bat um Aufnahme in die dortige Junge Gemeinde. Die Jugendlichen erlebten hier Kirche als einen Ort, in dem sie Diskussionen ohne Verbote führen konnten und wo auch musikalisch und künstlerisch mehr erlaubt war, als in staatlichen Kulturhäusern. Dass Jugendliche zur Kirche kamen und nach einem geschützten Raum suchten, war in dieser Zeit ein DDR-weites Phänomen. Doch nur ein Teil solcher Bemühungen bleiben auf Dauer erfolgreich, denn Christen waren meistens nicht toleranzerfahrener als andere DDR-Bürger, und fühlten sich in ihren Gemeinden von den kirchenfremden jungen Leuten gestört.

Allmählich änderte sich auch die Jugendarbeit in Braunsdorf und entwickelte sich zu einem Anziehungspunkt unangepasster Jugendlicher nicht nur aus Thüringen, sondern aus der gesamten DDR. Schillings Konzept setzte auf die Selbstständigkeit der jungen Leute. Alles, wie Einkauf, Kochen, Abwasch und Organisation des Tages, lag im Verantwortungsbereich der Jugendlichen. Damit traf er den Lebensnerv vieler nach Autonomie strebender junger Menschen, die mit ihren langen Haaren, Jeans und Parkas durch das Land trampten und so ihre Eigenständigkeit gegenüber Angepassten demonstrierten. Allerdings kam es auch zu Beschwerden aus der Nachbarschaft u.a. wegen Ruhestörung. Das MfS registrierte, dass Jugendliche angeblich unter dem Einfluss Schillings den Armeedienst mit der Waffe verweigerten. Der Staat begann Druck auf die Kirche auszuüben, den sie an den Pfarrer weiter gab, nicht zuletzt, weil man sich auch in der Kirche nicht überall mit Schillings Konzept anfreunden konnte. 1974 wurde Schilling durch die Kirchenleitung von der Führung des Heimes entbunden, weil er einen Wehrdienstverweigerer versteckt hatte. Die von Walter Schilling und Mitstreitern ins Leben gerufene Offene Arbeit entwickelte sich zu einem DDR-weiten Netzwerk von Menschen, die in unterschiedlichen Projekten der Jugendarbeit aktiv wurden. Im Gegensatz zu traditionellen Formen kirchlicher Jugendarbeit wurde auch sehr stark auf die Veränderung der DDR-Gesellschaft gesetzt, die eine freie Entwicklung der Menschen verhinderte. In der Kirche umstritten war der Ansatz der „Konzeption der Konzeptionslosigkeit“, die festgefahrene Methoden der Jugendarbeit verwarf.

1978 und 1979 veranstaltete die Offene Arbeit in Rudolstadt unter Mitwirkung Schillings die Werkstätten JUNE, die jeweils von mehreren tausend Jugendlichen aus der ganzen DDR besucht wurden. Die für 1980 geplante Veranstaltung wurde verboten. JUNE übte wegen seines Werkstattkonzepts, das von der Einbindung der Besucher:innen und ihren spontanen Angeboten lebte, eine starke Ausstrahlung auf andere Großveranstaltungen in der evangelischen Kirche der DDR aus, wie die Blues-Messen (1979 – 1986) und selbst noch auf die Kirchentage von Unten 1987 in Berlin und 1988 in Halle. 1981 gelang es dem Staat, das Rüstzeitheim zu schließen, offiziell aus hygienischen Gründen. Das Netzwerk der Offenen Arbeit, die in zahlreichen Städten wie Erfurt, Jena, Halle oder Berlin Standorte gefunden hatte, schloss sich in Berlin 1987 mit anderen widerständigen Basisgruppen zur Kirche von Unten zusammen.

Unterdessen wurden Pläne für den Neubau des Jugendheims in Braunsdorf entwickelt und der Bau 1988 begonnen und u.a. von Jugendlichen und dem Freundeskreis Braunsdorf in gemeinnütziger Arbeit errichtet und konzeptionell gestaltet.

Walter Schilling ging 1995 in den Ruhestand. Seinem Amtsnachfolger gelang es nicht, die Gruppen, die in Braunsdorf einen lebendigen Ort eigenständigen Denkens und Handelns kennen gelernt hatten, weiterhin in das Projekt einzubinden, so dass im Rüstzeitheim gegenwärtig nichts mehr an dessen große Bedeutung für die Freiheitsbewegungen von Jugendlichen in der DDR erinnert.

Literatur:

Internet:

Der Name Prager Frühling leitet sich von einem Musikfestival in Prag ab, gemeint war aber der Aufbruch der ganzen Gesellschaft nach einer Eiszeit der stalinistischen Herrschaft.

Im Januar 1968 konnte der reformorientierte Flügel der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei (KPČ) Alexander Dubček als neuen Parteiführer durchsetzen. Am 5. April stellte die KPČ ein Programm vor, das Wirtschaftsreformen einleitete, die Pressefreiheit garantierte und die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen in Aussicht stellte.

Was folgte, war ein in den sozialistischen Ländern einmaliger Prozess, der eine starke Faszination auf die Menschen nicht nur in der DDR ausübte: In Prag wurde über neue Formen des Sozialismus diskutiert, konnte man Westpublikationen kaufen, Kunst und Kultur begannen ohne Zensur aufzublühen. Prag wurde zu einem Mekka für Jugendliche aus ganz Europa.

Die Regierungen der anderen kommunistischen Staaten, deren Herrscher um ihre Macht fürchteten, betrachteten dies mit Argwohn. Nach mehrmaligen Aufforderungen an die tschechische Regierung, den Reformen ein Ende zu setzen, marschierten die Truppen Ungarns, Polens, Bulgariens aber vor allem der Sowjetunion in der Nacht zum 21. August ins Land ein und besetzten strategisch wichtige Positionen. Die NVA hielt sich in Bereitschaft. Bei den Auseinandersetzungen verloren 98 Tschechen und Slowaken ihr Leben, etwa 50 Soldaten der Interventionstruppen wurden getötet. Eine neue Moskautreue Regierung wurde eingesetzt und die Reformen gestoppt. Aus zahlreichen Berichten ist zu entnehmen, mit welcher Wut und Enttäuschung Tschechen und Slowaken die Okkupation erlebten. Die Gesellschaft versteinerte und erwachte erst wieder zur „Samtenen Revolution“ 1989.

Auch in der DDR kam es zu zahlreichen Protesten. Insgesamt gingen dem MfS im Zusammenhang mit Protesten gegen die Unterdrückung des Prager Frühlings 1.189 Personen ins Netz, drei Viertel davon waren unter 30 Jahren. Viele wurden festgenommen und abgeurteilt.

Bis heute spielt in der Diskussion über die Frage, ob eine sozialistische Gesellschaft mit menschlichem Antlitz möglich ist, der Prager Frühling eine wichtige politische Rolle.

Literatur:

Internet:

Ende der 1960er Jahre traf sich die Junge Gemeinde (JG) Jena unter Leitung des Superintendenten Friedrich Zilz im Evangelischen Kirchenamt in der Lutherstraße 3. 1969 übernahm der Theologiestudent Uwe Koch die Leitung, sah sich nach geeigneteren Räumen um und erreichte, dass sich die Junge Gemeinde einmal in der Woche in der Johannisstraße 14 treffen konnte.

Ab 1970/71 kamen zahlreich neue Leute hinzu, verstärkt solche, die keinen christlichen Hintergrund hatten, die dafür aber jahrelang mit der JG verbunden blieben. Hier hörten sie ihre Musik, die im DDR-Radio und in staatlichen Kulturhäusern nicht gespielt werden durfte, aßen gemeinsam und diskutieren. Dabei kamen auch Ereignisse wie der Prager Frühling oder die Studentenunruhen in westlichen Metropolen zur Sprache, die in DDR-Medien nur einseitig dargestellt wurden.

Koch war mit Walter Schilling in Braunsdorf bekannt und versuchte ebenso wie dieser, eine neue kirchliche Jugendarbeit zu etablieren. Sie zielten nicht vordringlich auf die Missionierung der jungen Menschen, sondern auf ihre freie Entwicklung in einem „geschützten Raum“, einem Ort der offenen Kommunikation. Dieses Konzept unterstützte auch Kochs Nachfolger Thomas Auerbach, mit dem die Selbstorganisation der Jugendlichen als JG einen neuen Stand erreichte. Es gab viele Kontakte zu Jugendgruppen in anderen Städten, aber auch in Jena selbst. Seit 1972 fanden hier regelmäßig Jugendwerkstätten statt, bei denen u.a. die JG-Band Peaceful Death spielte. Zu dieser Offenen Arbeit gehörte auch die Einzelfallbetreuung alkoholgefährdeter Jugendlicher oder solcher, die Probleme mit den Eltern, auf der Lehrstelle oder am Arbeitsplatz hatten. Es gelang sogar, Jugendliche, die vom MfS unter Druck gesetzt und geworben worden waren, vor weiterem Missbrauch durch den SED-Geheimdienst zu bewahren.

Einen starken Politisierungsschub erfuhr die JG durch die Ausweisung Wolf Biermanns am 17. November 1976. Mitglieder organisierten eine Unterschriftensammlung, wurden aber verraten und einige aus dem Kreis der JG, wie ihr Leiter Thomas Auerbach, verhaftet und nach fast einem Jahr in den Westen abgeschoben.

Der Tod des JG-Mitglieds Matthias Domaschk am 12. April 1981 in der MfS-Untersuchungshaftanstalt Gera bestärkte das Gemeinschaftsgefühl vieler junger Menschen auch außerhalb der JG. Angesichts der Tatsache, dass sich die Leitung der evangelischen Kirche in Thüringen zu wenig solidarisch verhielt, als der Staat gegen Jugendliche vorging, die das Symbol der unabhängigen Friedensbewegung Schwerter zu Pflugscharen trugen oder die unabhängige Friedensarbeit leisteten, schlossen sich auch viele junge Leute, die nicht zur JG gehörten, zu dem losen Bündnis der Jenaer Friedensgemeinschaft zusammen und wurden außerhalb der Kirche aktiv. Diese Friedensgemeinschaft entwickelte sich zu einer der größten Widerstandsorganisationen der DDR und machte mit ihren Aktionen, wie die Schweigedemonstration am 14. November 1982 und die Demonstration am 18. März 1983 zur Erinnerung an die Bombardierung Jenas auch über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam. Auch bestanden lose Verbindungen zu Mitgliedern der Gruppe Weißer Kreis, die für ihre Ausreise demonstrierten. Nach der Zerschlagung der Friedensgemeinschaft durch das MfS und dem Weggang auch vieler eigener Mitglieder reorganisierte sich die JG durch Jüngere ab 1986 erneut, die sozial eng vernetzt waren. Einige hatten als Hausbesetzer:innen die Autonome Republik Zwätzengasse gegründet. Öffentlichkeit stellte sie mit Theaterstücken, Werkstätten, durch die Open-Air-Frühstücke oder durch unverfängliche Aktionen, wie Wanderungen, aber auch durch Partys mit und für Homosexuelle her. Doch selbst harmlose Aktionen wie eine Saale-Floßfahrt zu Pfingsten 1986 wurden von der Staatssicherheit verfolgt. Nachdem sie die JG-Räume aus „baupolizeilichen Gründen“ gesperrt hatte, mussten umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt werden. Ein erneuter Ausreiseschub traf die JG 1987/88. Im Herbst 1989 beteiligten sich zahlreiche ihrer Mitglieder an der Gründung neuer Gruppen.

Nach 1990 blieb die JG unter Leitung von Lothar König ein Ort der kirchlichen Jugendarbeit, die mit ihren nonkonformistischen Aktionen immer wieder zu Diskussionen anregt. Inzwischen folgte dieser Generation eine weitere nach.

Literatur:

Internet:

Film:

Im Dezember 1973 gelang es dem Studenten Lutz Rathenow, im Kulturhaus Jena-Neulobeda den Arbeitskreis "Literatur und Lyrik" einzurichten, der sich bis dahin als lose Gruppe Literaturinteressierter in einer Kammer der elterlichen Wohnung getroffen hatte. Kunst und Kultur war rar in diesem strukturschwachen Neubaugebiet, sodass sich der Kreis eines regen Zulaufs erfreute. Aber auch die ungezwungene Atmosphäre und vor allem das undogmatische Herangehen an Texte von Ernst Bloch, Herbert Marcuse oder Robert Havemann sowie auch die Mischung des Publikums aus Studierenden, Oberschüler:innen, Lehrlingen und Arbeitenden trugen zum Erfolg bei. Einmal in der Woche kamen 30 bis 100 Interessierte zusammen. Eine Grundidee war, sich durch Lektüre und Diskussion von Literatur und Philosophie selbst fortzubilden und die Gesellschaft zu verändern. Damals hieß das für diese jungen Leute noch, den Sozialismus zu verbessern. Neben Lutz Rathenow wurden auch Bernd Markowski, Wolfgang Hinkeldey, Siegfried Reiprich, Udo Scheer und Jürgen Fuchs aktiv. Veranstaltungen, in denen gesellschaftliche Fragen kritisch diskutiert wurden, aber auch Verbindungen der Mitglieder zu widerständigen Gruppen, wie die Junge Gemeinde Stadtmitte und zu Regimekritikern wie Robert Havemann und Wolf Biermann, veranlasste das MfS 1975 den Operativen Vorgang "Pegasus" einzuleiten. Insgesamt wurden 39 Inoffizielle Mitarbeiter in Stellung gebracht. Versuche, Parteifunktionäre mit besonders schwerer Literatur vom Besuch der Veranstaltungen fern zu halten, misslangen. Die Arbeit des Zirkels wurde zusehends eingeschränkt, Organisatoren unter Druck gesetzt und unter ihnen Misstrauen gesät. Schließlich trat Lutz Rathenow von der Leitung des Arbeitskreises zurück und kam mit dessen Auflösung einem Verbot zuvor. Gegen die Mitglieder des Arbeitskreises ging das MfS weiter vor. In den folgenden Monaten wurden Jürgen Fuchs, Siegfried Reiprich und Lutz Rathenow exmatrikuliert. Ehemalige Mitglieder, die sich mit ihrer Unterschrift im November 1976 gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns aussprachen, kamen ins Gefängnis und wurden ein knappes Jahr später ausgewiesen.

Literatur:

Internet:

Anfang der 1970er Jahre standen sich die Staaten des Warschauer Vertrags und der NATO unversöhnlich gegenüber. Die Situation war so verkrampft, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es „aus Versehen“ zu einem bewaffneten Konflikt kommen könnte, hoch eingeschätzt wurde.

Um diesen Zustand zu entschärfen und ein Konfliktmanagement anzuregen, ergriff das blockfreie Finnland die Initiative für Gespräche auf höchster politischer Ebene. Das Ergebnis war, dass am 1. August 1975 in Helsinki die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) von 35 Staaten, darunter auch der DDR, unterzeichnet wurde.

Die Konferenz war auf den ersten Blick ein Tauschgeschäft: Für den Ostblock brachte sie die Anerkennung der Grenzen der Nachkriegsordnung, das Gebot der Nichteinmischung und einen besseren wirtschaftlichen Austausch mit dem Westen. Im Gegenzug erkannte die DDR die individuellen Menschenrechte an. Galten unmittelbar nach der Konferenz die kommunistischen Staaten als „Gewinner“ des Treffens, zeigte sich später, dass der von den Ostblockstaaten offenbar nicht ernst genommene Teil mit der Proklamation der Menschenrechte ein immer größeres Gewicht bekam. Die unterzeichnenden Staaten hatten sich dazu verpflichtet, die Schlussakte zu veröffentlichen. So bekamen die Menschenrechte in der DDR den Status eines einklagbaren Rechts – nicht aber vor DDR-Gerichten. Die SED weigerte sich hartnäckig, diese Menschenrechte tatsächlich zu gewähren, weshalb sie im Herbst 1989 zu den Forderungen der Demonstranten gehörten und am Ende auch durchgesetzt wurden.

VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten. Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, fördern und ermutigen. In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die Freiheit des Individuums anerkennen und achten, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung in Übereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und sie auszuüben. Die Teilnehmerstaaten, auf deren Territorium nationale Minderheiten bestehen, werden

das Recht von Personen, die zu solchen Minderheiten gehören, auf Gleichheit vor dem Gesetz achten; sie werden ihnen jede Möglichkeit für den tatsächlichen Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewähren und werden auf diese Weise ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich schützen. Die Teilnehmerstaaten anerkennen die universelle Bedeutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor für den Frieden, die Gerechtigkeit und das Wohlergehen ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen Staaten zu gewährleisten.

Sie werden diese Rechte und Freiheiten in ihren gegenseitigen Beziehungen stets achten und sich einzeln und gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, bemühen, die universelle und wirksame Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern. Sie bestätigen das Recht des Individuums, seine Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet zu kennen und auszuüben. Auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten werden die Teilnehmerstaaten in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte handeln. Sie werden ferner ihre Verpflichtungen erfüllen, wie diese festgelegt sind in den internationalen Erklärungen und Abkommen auf diesem Gebiet, soweit sie an sie gebunden sind, darunter auch in den Internationalen Konventionen über die Menschenrechte.

Quelle: Organization for Security and Co-operation in Europe

Literatur:

Internet:

Oskar Brüsewitz wurde 1929 in Willkischken nahe der Memel geboren. Er erlernte das Schumacherhandwerk und wurde 1951 Meister. Nach mehreren Ortswechseln besuchte er von 1964 bis 1969 die Erfurter Predigerschule. Er wurde 1970 ordiniert und Pfarrer in Droßdorf/Rippicha im Kreis Zeitz.

Durch seine unkonventionelle Jugendarbeit aber vor allem durch seine demonstrativen Aktionen, wie die Aufstellung kirchlicher Losungen als Pendant zu Parteilosungen oder die Konstruktion eines Kreuzes aus Neonlampen an der Kirche, brachten ihm den Unmut des Staats aber auch der Kirchenleitung ein. Zudem entwickelte das MfS eine Zersetzungsstrategie gegen Brüsewitz, die aufgrund seines leidenschaftlichen, aber auch mitunter ungeschickten Verhaltens zunehmend verfing. Anwohner und Gemeindemitglieder gingen auf Distanz. Als ihm am 23. Juli 1976 die Kirchenleitung das Wechseln der Pfarrstelle nahe legte, sagte er zu, sich mit diesem Gedanken zu befassen.

Am 18. August 1976 fuhr er mit seinem Wagen vor die Michaelskirche nach Zeitz und befestigte auf dem Dach zwei Aufsteller mit dem Spruch: „Funkspruch an alle: Die Kirche in der DDR klagt den Kommunismus an! Wegen Unterdrückung in Schulen an Kindern und Jugendlichen“. Dann übergoss er sich mit Benzin und zündete sich an. Nach einigen Minuten gelang es Passanten, das Feuer zu löschen. Brüsewitz kam ins Krankenhaus und erlag am 22. August seinen Verletzungen. Seine Frau durfte ihn nicht besuchen. Die Beerdigung fand am 26. August 1976 in Rippicha statt.

Der Selbstmord des Pfarrers war unter Christen und atheistischen Kritikern der SED gleichermaßen umstritten, löste jedoch einen Schock aus, der unter anderem dazu führte, dass viele Geistliche ihr Verhalten zur Politik des Staates überdachten. Die SED hingegen versuchte Brüsewitz’ Tat in einer breit angelegten Medienkampagne als die eines geistig Gestörten zu deklarieren.

Wegen der radikalen Art, Protest zu artikulieren, blieb Oskar Brüsewitz’ Tod bis zum Ende der SED-Herrschaft eine Mahnung für Christen, Nichtchristen und sogar für Funktionäre des Regimes.

Literatur:

Internet:

Ich war elf, und später wurde ich

sechzehn. Verdienste erwarb ich

mir keine, aber das waren die

wunderbaren Jahre.

Reiner Kunze, 1933 im Erzgebirgischen Oelsnitz geboren, legte 1951 sein Abitur ab, studierte Philosophie und Journalistik und war danach bis 1959 wissenschaftlicher Assistent an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Nach seiner Kündigung aufgrund von Vorwürfen der politischen Unzuverlässigkeit, arbeitete er zeitweilig als Hilfsschlosser. Er ließ sich 1962 mit seiner Frau in Greiz/Thüringen als Übersetzer und freier Schriftsteller nieder. 1968 trat er aus Protest gegen die Unterdrückung des Prager Frühlings aus der SED aus, worauf das MfS gegen ihn zu ermitteln begann und ihn mit Publikationsverbot belegte.

Als Reiner Kunze 1973 bei Reclam in Leipzig seinen Gedicht-Band "Brief mit blauem Siegel" herausgeben durfte, galt er für manche als rehabilitiert. Kunze selbst glaubte es nicht. Über drei Jahre schrieb er an seinem Prosa-Band: "Die wunderbaren Jahre" und bot das Manuskript keinem DDR-Verlag an, sondern ließ es in die Bundesrepublik schmuggeln und im S. Fischer-Verlag Frankfurt/Main veröffentlichen. Die Texte setzen sich mit dem authentischen Habitus der frühen Jugend auseinander, die eines besonderen Schutzes bedarf und legen dar, dass diese freie Entwicklung pubertärer Menschen in der DDR nicht gegeben war.

Kunze wurde aus dem Schriftstellerverband der DDR ausgeschlossen. Sein bereits gedruckter Gedicht-Band Der "Löwe Leopold" durfte nicht erscheinen, die gesamte 15.000 Exemplare umfassende Auflage wurde vernichtet. Dies und weitere Nachstellungen zwangen Reiner Kunze und seine Frau 1977 zur Ausreise aus der DDR.

Kunzes präzise und pointierten Darstellungen jugendlicher Freimütigkeit, aber auch seine Sympathien für den Prager Frühling begeisterten vor allem junge Menschen in der DDR, die "Die wunderbaren Jahre" als ein Mut machendes Freiheitsbuch lasen. Zahlreiche Exemplare wurden in die DDR geschmuggelt, dort verliehen oder abgeschrieben bzw. hektographiert weitergereicht und auf diese Weise unter den kritischen Menschen zu einem Standardwerk.

Literatur:

Internet:

Am 19. November 1976 wurde Jürgen Fuchs in Grünheide bei Berlin verhaftet. Er hatte wie Robert Havemann, in dessen Gartenhaus er lebte, gegen die Ausweisung ihres Freundes Wolf Biermann mit seiner Unterschrift protestiert.

Dem am 19. Dezember 1950 in Reichenbach / Vogtland geborenen Jürgen Fuchs war aufgrund seiner Kritik an der Unterdrückung des „Prager Frühlings“ 1968 das Studium verwehrt worden. Erst nach Ableistung seines Armeedienstes, den er später in „Fassonschnitt“ literarisch aufgearbeitet hat, konnte er 1971 ein Studium an der Friedrich-Schiller-Universität Jena aufnehmen. 1973 wurde er SED-Mitglied, in der Hoffnung, die Partei von innen her kennen zu lernen und zu verändern. Während seiner Studienzeit lernte er seine spätere Frau Lilo kennen, aber auch Lutz Rathenow, Bernd Markowski, Wolfgang Hinkeldey, Siegfried Reiprich und Udo Scheer, mit denen er zusammen im Arbeitskreis Literatur und Lyrik zusammentraf. Nach einem Auftritt mit Bettina Wegner und Gerulf Pannach wurde Fuchs exmatrikuliert, obwohl seine Diplomarbeit bereits mit „sehr gut“ bewertet worden war. Die Familie Fuchs zog nach Grünheide.

Auch in der Untersuchungshaft sah er sich als ein souverän entscheidender Mensch, indem er sich u.a. weigerte, Anstaltskleidung zu tragen. Das MfS ließ ihn in der Zelle ausspionieren und durch instruierte Mitgefangene drangsalieren. In zahlreichen Verhören setzte es ihn zusätzlich psychologisch unter Druck. Eindrucksvoll fasste Fuchs diese Erlebnisse in seinem Buch „Verhörprotokolle“ zusammen. Das im November 1976 gegründete Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus machte die Verhaftungen von Fuchs und der anderen, die gegen die Biermann-Ausweisung protestiert hatten, international publik. Durch seine Hilfe gelang die Abschiebung der Inhaftierten, denen zehn bis zwölf Jahre Haft angedroht worden waren. Jürgen Fuchs arbeitete in Westberlin als Psychologe bei einem Sozialprojekt, blieb aber auch politisch und literarisch tätig. Die SED erklärte ihn zu einen ihrer Hauptfeinde. Es folgten mehrere vom MfS initiierte Anschläge auf ihn und seine Familie, die jedoch keine größeren Schäden hinterließen.

Nach dem Ende der SED-Herrschaft setzte sich Fuchs für die rückhaltlose Veröffentlichung der Stasi-Unterlagen, eine schonungslose Aufarbeitung und für die Entschädigung von SED-Opfern ein. Er protestierte gegen die Beschäftigung ehemaliger MfS-Mitarbeiter in der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR und gegen die Ernennung ihres Direktors Dr. Hansjörg Geiger zum Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz im Jahre 1995. In seinem letzten Roman „Magdalena“, der sehr kontrovers diskutiert wurde, beschrieb er collagenartig, welche tiefen psychologischen Störungen und gesellschaftlichen Folgeschäden das MfS-System hinterließ. Am 9. Mai 1999 starb er 48jährig an Leukämie. Der Verdacht, dass Jürgen Fuchs wie auch andere politisch Inhaftierte vom MfS heimlich mit Röntgenstrahlen verstrahlt worden seien, konnte weder bewiesen noch vollständig ausgeräumt werden.

Literatur:

Internet:

Die Stringenz, mit der die SED Wolf Biermann für seine Kritik mit seiner Ausbürgerung bestrafte, erschreckte auch viele Künstler, die dem System gar nicht so kritisch gegenüberstanden. Die Motivation Stephan Hermlins, der sich bis dahin nicht als SED-Kritiker aufgefallen war, aktiv zu werden, war seine eigene schmerzvolle Erfahrung in der Emigration gewesen: Einen Künstler dürfe man nicht aus seinem Heimatland vertreiben. Zusammen mit Stefan Heym rief er Kollegen zusammen und gemeinsam formulierten sie einen Brief, in dem sie gegen die Ausweisung Biermanns protestierten und um ein Überdenken der Entscheidung baten. Die ersten Unterzeichnenden waren Sarah Kirsch, Christa Wolf, Volker Braun, Franz Fühmann, Stephan Hermlin, Stefan Heym, Günter Kuhnert, Heiner Müller, Rolf Schneider, Gerhard Wolf, Jurek Becker, Erich Arndt und Fritz Cremer. Letzterer zog seine Unterschrift auf Druck der SED wieder zurück. Bis zum 21. November schlossen sich 93 weitere an. In der Bundesrepublik erschien am 22. November eine Solidaritätserklärung namhafter Künstler und Publizisten.

Für die SED ging es damit nicht mehr nur um den Fall Biermann, sondern darum, ihre Macht auch gegenüber Kritiker:innen in den eigenen Reihen zu demonstrieren. Die Partei ließ intern verlauten, dass das Schreiben der Schriftsteller früher in der Westpresse erschienen sei, als es bei Honecker vorgelegen habe, weshalb man es offiziell nicht beantworten könne.

Die Partei forderte zuverlässige Genoss:innen zu Gegenerklärungen auf, denen u.a. Anna Seghers, Ludwig Renn oder Konrad Wolf Folge leisteten und verlangte, dass sich die Unterzeichnenden von der Erklärung distanzieren. Einige, wie Christa Wolf, Heiner Müller und Volker Braun relativierten ihre Solidarität für Biermann. Andere, wie Eva-Maria Hagen, die sich weigerte, sich von Biermann zu distanzieren, wurden entlassen.

Stärker aber waren junge Menschen betroffen, die Widerstand organisierten. Das MfS zählte in der ganzen DDR 180 „Hetzinschriften“ und 1.096 „Hetzblätter“ sowie 457 „feindliche Aktivitäten“.

In Jena fand am 17. November eine Lesung mit dem Schriftsteller Jurek Becker im übervollen „Klub der Intelligenz“ statt, die sich zu einer politischen Diskussion entwickelte, die nach wenigen Minuten vom Veranstalter abgebrochen wurde. Mitglieder der Jungen Gemeinde Jena, die an der Lesung teilgenommen hatten, beschlossen, sich der Resolution anzuschließen und sammelten 58 Unterschriften. Durch einen Verrat schlug die Staatsicherheit am Morgen des 19. November zu. Bis zum 21. November wurden 45 Personen inhaftiert, 11 weitere stundenlang verhört und 15 Wohnungen durchsucht. In Untersuchungshaft blieben Thomas Auerbach, Uwe Behr, Kerstin Graf, Marian Kirstein, Gerd Lehmann, Bernd Markowsky, Walfred Meier und Wolfgang Hinkeldey.

Ein in Westberlin gegründetes „Schutzkomitee Freiheit und Sozialismus“ machte den Protest unter Intellektuellen, Künstler:innen und Publizisten international bekannt und setzte die SED unter Druck. Das Regime wagte keinen Prozess gegen die acht Verhafteten aus Jena, drohte aber in Verhören mit einer Haftzeit von bis zu 12 Jahren. Rechtsanwalt Wolfgang Schnur legte ihnen als Inoffizieller Mitarbeiter des MfS ihre Situation als so hoffnungslos aus, dass sie sich im September 1977 entschlossen, mit ihren Familienangehörigen auszureisen. Für die Dagebliebenen war der Verlust der Freunde ein tiefer Einschnitt, doch blieb die Junge Gemeinde Jena aktiv und entwickelte sich zu Beginn der 1980er Jahre zu einer der bekanntesten Widerstandgruppen in der DDR.

Literatur:

Internet:

Archiv: